Por Pedro Luiz Rodrigues Guimarães*

Quando reza de índio é mais eficaz que tecnologia.

Se houvesse GPS naquele tempo, eu não teria os cabelos brancos que tenho hoje.

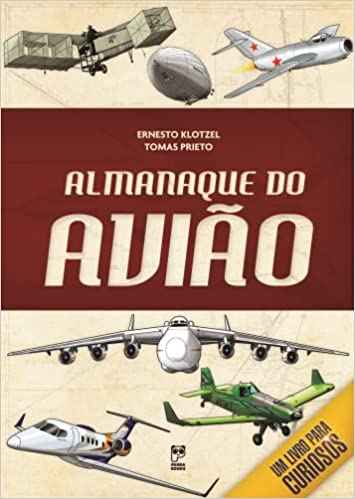

Cheques completados e meu compadre, lentamente, alinha o C-115 com o eixo da pista, na cabeceira zero nove. Pés nos freios, ele empurra as manetes para a posição de descolagem, espera os dois General Electric “encherem” e libera as dezenove e tal toneladas do FAB 2362 para a corrida pela pista de alcatrão. Em menos de dois minutos está voando, aproado para noroeste. São cinco e tal da manhã em São Gabriel da Cachoeira, Alto Rio Negro. O sol já raiou, mas nenhuma réstia filtra através das nuvens baixas, espessas, absolutas. Ao meu compadre ocorre que nessa manhã o céu está obeso. Obeso, estranha imagem, mais adequada a mim, que sou português de Sintra e, ocasionalmente, ainda chamo decolagem de descolagem e asfalto de alcatrão.

A missão do dia é voar até Querari, na fronteira com a Colômbia, e retornar antes do pôr do sol. Não há auxílios à navegação aérea na região. Voa-se em um rumo predeterminado, a uma velocidade conhecida, de olho na agulha, no relógio e nos acidentes geográficos: uma serra no horizonte, um rio, às vezes uma maloca conhecida. Não há vol de nuit na Amazônia. Entre São Gabriel e Querari não existe nada digno de figurar em uma carta náutica, salvante as vilas de São Joaquim e Iauaretê, as duas escalas do C-115, e uma distante Taraguá. O Buffalo opera nessas pistas de tabatinga, rasgadas na floresta, com a naturalidade com que uma mosca pousa num lanho no dorso de um animal grande e peludo.

A Cabeça do Cachorro é terra de índio. Há vinte e tal etnias vivendo no Alto Rio Negro: Arapaso, Baniwa, Karapanã, Koripako, Katiria, Mirity-Tapuia, Pira-Tapuia, Tukano, Warekena e outras que não memorizei. A bordo do Buffalo há uma dezena de indígenas, dois funcionários da FUNAI, também índios, três irmãs de caridade, vários soldados de um pelotão da Brigada de Infantaria da Selva, índios todos eles, e pallets com suprimentos e vitualhas para as vilas do trajeto, que, por outra razão, não podem subir pelo Rio Uapés. Tirante índios, clérigos e militares, ninguém habita o Alto Rio Negro a oeste de São Gabriel. Quiçá guerrilheiros das FARC. Meu compadre sustenta que já os viu, do ar, nas vizinhanças de Ipuí e até foi saudado com uma saraivada de tiros.

Nenhum aviador confessa, mas em voo de cruzeiro, com tudo a bordo em boa ordem e disciplina, relaxam-se um pouco os esfíncteres. Na altura, meu compadre tem vinte e seis anos de idade. É primeiro-tenente e em breve irá a capitão. Seu copiloto, o Paiva, é segundo-tenente e tem vinte e cinco. O Paiva vai se tornar o aviador mais voado da Amazônia, mas na altura não têm mais de cem horas de voo na selva. Nunca fizeram essa rota, mas são pilotos competentes e sabem navegar VFR. Com mais vinte minutos de voo, avistariam São Joaquim nessa mesma proa e seus esfíncteres continuariam perfeitamente relaxados se não começasse a chover; aquela chuva amazônica, súbita, copiosa, intransigente, como se os céus obesos do compadre se pusessem de repente a perder peso.

–Paivinha, vamos baixar para os mínimos porque se entrarmos na camada vamos ter que retornar para SG.

E isto dito, meu compadre começa a descer para 100 pés. Em minutos o Buffalo está voando rente à copa das árvores, com os limpadores de para-brisas a pleno. Dá até para ver as araras em revoada a escapar da inusitada intrusão, mas cinquenta pés à frente, nada, só chuva e selva.

–São Joaquim em dez minutos! – meu compadre faz voz de capitão, após consultar o cronômetro preso ao manche.

O Paiva assente:

–Vamos preparar para o pouso. Flaps quinze, trem embaixo, cheque de pouso.

–Sargento, cheque se o pessoal está afivelado. – E então, oito, sete, seis, zero e “necas” de São Joaquim. Mais cinco minutos no rumo e “necas” novamente. Segundo meu compadre não há como descrever fielmente essa sensação, mas parece que a cabeça encolhe dentro do capacete. O sangue despenca para as panturrilhas, as orelhas vão ficando dormentes a partir dos lóbulos, e o formigamento passa para os lábios e para as bochechas. E então, por segurança, os esfíncteres trancam.

A baixa altura, os motores do Buffalo passam a sorver o querosene com imensa avidez. Meu compadre arma-se de novo de capitão e informa ao Paiva que se ficarem procurando a pista no meio da chuva não terão combustível para concluir a missão. Após coçar o queixo, que é seu cacoete em horas tensas, comanda: –Prosseguiremos para Querari, três dois zero – e seleciona o rumo no autopilot.

Trem em cima, flaps cinco e o Buffalo inicia uma curva suave à esquerda. No cockpit, passam agora à nova questão:

–Onde estamos?

Meu compadre não sabe a resposta exata e não tem pejo de admitir a falibilidade da navegação VFR, sobretudo quando lhe falta o fator V. A carta náutica que o Paiva tem no colo é de pouca ajuda, e a visualização do terreno por entre as vergastadas da chuva no para-brisa é ainda de menor valia: nada mais que as copas das árvores que, para agravar a situação, exsudam neblina.

Meu compadre, nessas horas, é um homem prático e convoca novamente o sargento:

–Ô Nivaldo, traga aqui o índio mais velho que estiver a bordo. Tem que ser homem, mulher não serve.

E em dois tempos, chega o sargento com o índio José, com presumíveis setenta anos, camisa da seleção brasileira de futebol, e uma pequena pena amarela e negra espetada no lóbulo da orelha direita. Etnia Tukano, sem dúvida, a cor da pena revela:

–Bom dia seu José! O senhor é daqui? –Sou.

–O senhor sabe onde nós estamos?

–Sei.

–Onde?

–O tenente não viu São Joaquim, né?

–E o senhor viu? De que lado o senhor viu?

O índio aponta para a direita e para trás, e o Paiva como que se encolhe no assento: era o lado dele. Meu compadre faz rapidamente uns cálculos e conclui que se afastaram umas cinco milhas a oeste de São Joaquim, mas agora já estão no rumo certo de Querari. Não está mais perdido, mas resolve testar a sabença do índio:

–Seu José, eu quero ir para Querari. Pra que lado eu vou?

O índio aponta o dedo caloso uns cinco graus para a esquerda da proa do avião e, para a admiração dos tenentes, a direção que indica coincide com o rumo que selecionaram no autopilot. Dos dentes dianteiros, seu José só tem os caninos e parece mastigar quando fala. Agora, após assenhorear-se do cockpit, está menos lacônico:

–Daqui a pouco o tenente vai ver o rio. Aí o tenente segue o rio. Aí tem a cachoeira dos macaco e depois vem a da onça e depois vem Querari.

–Obrigado, seu José. O senhor é de Querari?

–São Joaquim.

–Então hoje o senhor vai passear de Buffalo. Nós vamos até Iauaretê e na volta eu lhe deixo em São Joaquim; tá bom assim seu José?

Concluído esse briefing peculiar, o sargento acompanha o índio até o seu assento na lateral do avião e o presenteia com uma caixa do lanche de bordo da Força Aérea Brasileira.

Já no rumo certo, o voo prossegue, ainda a baixa altura e debaixo de chuva. Em uns dez minutos avistam o rio. O Uapés é sinuoso. Meu compadre, cauteloso, resolve que o mais garantido é acompanhar o seu percurso, curva por curva, ainda que pague o preço em querosene e desconforto para os passageiros. Querari estará provavelmente na margem direita a mais uns dez minutos de voo. A chuva cessa e já se veem umas nesgas de luz que incidem na copa dos araribás, das guarajubas e das copaíbas, aqui e ali, e lembram estampas fluorescentes no tecido verde escuro da floresta. Os esfíncteres no cockpit já voltaram ao normal.

–Ô Nivaldo, traz o seu Zé aqui de novo, não estou vendo cachoeira nenhuma!

O sargento vai e volta, mas sem o índio. Toca a testa com quatro dedos, à guisa de prestar continência, e informa que entendeu que o que o seu Zé chama de cachoeiras são corredeiras, e que o tenente não viu porque o rio está cheio, com a chuva. E de fato, voam mais uns poucos minutos e avistam Querari e uma cicatriz na mata, à direita da vilazinha. É a pista. Com manetes reduzidas, flaps quinze, trem embaixo, nariz espetado, flaps vinte, quarenta, uma arfada e pronto, estão no solo.

Em escalas de curta duração, meu compadre não corta o motor número um. É o que manda a prudência quando se está na selva, sem infraestrutura de solo. Com isso os curumins não podem se aproximar do avião, o guarda-campo não deixa. Ficam à distância, desapontados, dezenas deles. Meu compadre acena da janela lateral e eles retribuem abrindo largos sorrisos de dentes amarelados, manchados de chupar camu-camu. No cockpit é hora de tirar o capacete e as luvas, esfregar as orelhas, alongar pernas e braços, e tomar um café quente da garrafa térmica que as freiras preparam em dia de missão (provisoriamente, os oficiais estão alojados no convento das Servas de Jesus, em São Gabriel). A porta de carga está aberta e o sargento cuida dos embarques e desembarques, orientando, aos gritos, que ninguém se aproxime da hélice em movimento. Como de costume, o guarda-campo vem saber das novidades. Toda parte cheira a querosene queimado. Se não tivesse chovido, haveria um redemoinho de poeira na cauda do avião. É um grande dia em Querari.

Hoje há doentes na pista. Os doentes de Querari (e sempre há doentes para embarcar nas escalas) só embarcarão na volta, oito horas depois, porque só há atendimento médico em São Gabriel. O embarque de um índio doente é sempre problemático. Além dos familiares vem o pajé para fazer rezas, invocações, defumações. Há que persuadir os indígenas a esperar o retorno do avião, o que nunca é fácil. Meu compadre deixa o cockpit para esticar as pernas e tranquilizar as freiras, que não gostam desses rituais pagãos. É quando dá por falta do índio navegador.

–Cadê o seu Zé?

O funcionário da FUNAI vem explicar, ele próprio também índio, só que Baniwa.

–O Zé Tukano desceu e falou: –Ii tikê ka uê bufarô. Não quer mais andar de Búfalo; vai voltar a pé.

Meu compadre se espanta.

–Como voltar a pé? São quase cem quilômetros!

–Não se preocupe, tenente, o Zé Tukano foi um grande caçador, conhece bem essa mata. Vai descer de canoa até a maloca de uns parentes, pernoita, e mais um dia ou dois chega em casa. Acho que estava com pressa, mas quando desembarcou, acendeu o cachimbo, soprou muita fumaça no avião, fez uma reza em Tukano que eu mesmo nunca tinha visto antes, e sumiu na mata.

Agora que esta história já vai pelo final, é bom esclarecer que meu compadre é um mineiro interiorano de formação humanística católica e como bom mineiro, versado na arte de calar, escutar, compreender e, sobretudo, desconfiar. No seu tempo de serviço na selva, aprendeu a respeitar a cultura indígena e maravilhou-se com a intensa simbiose do índio amazônico com a floresta, mas nunca teve grande apreço por pajelanças ou xamanismos. Achou pitoresco que o velho Tukano defumasse o seu avião, mas daí a acreditar em reza de índio… O Paiva, contudo, é menos infenso a esses mistérios da mata, e mais irônico também. Sempre que tem uma oportunidade lembra ao meu compadre que depois da reza do índio, em vinte e tal anos de serviço ativo na Amazônia, o FAB 2362 nunca mais se perdeu na selva.

Publicado na Revista Aeronáutica nº 311, de abril a junho de 2021.

*Pedro Luiz Rodrigues Guimarães é capitão-aviador da Força Aérea Brasileira.

Fantástico, o conhecimento e a capacidade do homem amazônico.

Que delícia de texto! O autor o conduz com leveza de voo de um tucano, muito distinto das manobras de um pesado Bufalo… Gostei muito.

Realmente um texto diferenciado. Obrigado pelo apoio!

O sabedoria